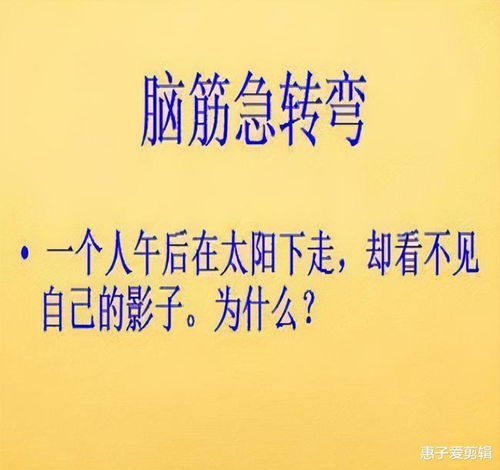

什么时候你会神奇地“失去”自己的影子?

在探讨“一年之中什么时候看不到自己的影子”这一看似简单却又充满趣味的问题时,我们实际上是在触及到自然科学、日常生活现象以及哲学思考的交汇点。这个问题不仅仅是对光与影物理规律的考察,它还引导我们深入思考时间、空间、存在与感知之间的关系。让我们从多个维度出发,一探究竟。

自然科学的视角

首先,从最基本的物理学原理出发,影子的形成依赖于光源(如太阳)、物体(如人体)以及投影面(如地面)三者的相对位置关系。当光线照射到物体上,由于物体阻挡了部分光线,使得光线无法直接照射到其后的区域,从而形成阴影,即影子。因此,影子的存在与否直接关联到光源的位置和强度。

在北半球的大部分地区,冬至日(通常位于每年的12月21日至23日之间)是一年中太阳直射点最南的时候,对于北半球中高纬度地区而言,这意味着太阳的高度角达到一年中的最小值。在这一天,尤其是在正午时分,太阳几乎位于地平线上,光线斜射,对于站立的人来说,影子会被拉得极长,几乎贴近地面。然而,即使在冬至日,只要太阳尚未落下地平线,理论上仍能看到自己的影子,尽管它可能非常模糊或几乎与地面平行。

那么,是否存在某个特定时刻,人的影子完全消失呢?在自然条件下,除非处于完全无光的环境(如洞穴深处、深夜无月光且周围无人工光源的地方),否则人类的影子在地球表面几乎总是可见的,至少以某种形式存在。但有一种特殊情况值得注意:在极地的极昼或极夜期间,太阳要么连续数月不落(极昼),要么连续数月不出(极夜)。在极昼期间,虽然太阳高度角可能很低,但理论上仍然有足够的光线形成影子,尽管这些影子可能因太阳的低位而显得不同寻常。而在极夜,由于长时间无阳光直射,人们自然无法看到自己的日光影子,但这更多是因为缺乏光源,而非特定时刻影子消失。

日常生活与文化的映射

跳出纯科学的框架,从日常生活的角度来看,“看不到自己的影子”这一表述往往蕴含着更深层次的寓意。在许多文化中,影子被视为个体存在的一种象征,它伴随着我们的行动,却又不是我们本身。因此,当说“看不到自己的影子”时,也可能是在比喻一种状态——比如,在某个特定的生活阶段或心理状态下,个体可能感到自我认同的模糊或缺失,仿佛失去了自己的“影子”,即失去了某种形式的自我认知或存在感的确认。

这种隐喻在现代快节奏的生活中尤为常见。当人们处于高压、忙碌或迷茫状态时,可能会感到与周围环境格格不入,仿佛自己的“影子”被生活的大潮所淹没,难以找到归属感和自我价值。这时,“看不到自己的影子”就成了一种心理状态的外化,提醒我们需要停下脚步,重新审视内心,找回那份被遗忘的自我认知。

哲学与宗教的沉思

进一步深入到哲学与宗教领域,“看不到自己的影子”这一表述又触及到了关于存在、意识与宇宙本质的深刻问题。在哲学上,影子常常被用作探讨现实与表象、物质与精神之间关系的工具。例如,柏拉图在其洞穴寓言中,通过囚徒只能看到火光投射在墙壁上的影子而无法触及真实物体这一设定,来阐述理念世界与现实世界的区别,以及人类认识能力的局限性。

从宗教的角度来看,影子有时被赋予了超自然的含义,成为连接物质世界与灵魂世界的桥梁。在某些宗教仪式或神话故事中,影子被视为个体灵魂的投射,是连接肉体与精神世界的纽带。因此,“看不到自己的影子”可能被解读为灵魂的暂时迷失或超脱,是对个人信仰、灵魂归宿的深刻反思。

科技与未来的想象

随着科技的发展,特别是虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及人工智能等领域的突破,人类对于“影子”的理解也在不断演变。在未来的某一天,随着可穿戴设备、全息投影等技术的普及,人们或许能够创造出完全由自己控制的“虚拟影子”,这些影子不仅能在物理空间中自由移动,还能根据用户的意愿改变形态、颜色甚至功能。在这样的情境下,“看不到自己的影子”或许将不再是一个物理现象的描述,而是一种技术选择——人们可以选择隐藏、修改或完全放弃自己的“数字影子”,以此探索新的身份认同和社交方式。

结语

综上所述,“一年之中什么时候看不到自己的影子”这一问题,虽然起始于一个简单的自然现象,却引领我们穿越了自然科学、日常生活、哲学思考、宗教寓意乃至未来科技的广阔领域。它不仅让我们重新审视了光与影的物理规律,更激发了我们对自我认知、存在意义以及科技伦理的深刻思考。在这个问题上,没有绝对的答案,因为每个人对“影子”的理解都是独一无二的,它随着我们的经历、情感和认知的变化而不断变化。正如影子本身,既是现实的反映,也是内心世界的投影,它引导我们不断探索、成长,最终找到属于自己的那片光明。

- 上一篇: 揭秘冬奥会:一场冰雪盛宴的奥秘

- 下一篇: 威尔·史密斯主演电影《全民情圣》

新锐游戏抢先玩

游戏攻略帮助你

更多+-

04/05

-

04/05

-

04/05

-

04/05

-

04/05